JASON STOPA

ENTRETIEN / Jason Stopa par Antoine Duchenet

Pour Hanging Gardens, sa première exposition en France, proposée en avril dernier à l’Atelier W, Pantin, Jason Stopa explore la possibilité d’une couleur singulière dominant l’espace d’exposition (un vert légèrement fluo/pâle). Les œuvres présentées sont des peintures sur papier, sur toile et sur des tissus à motifs. Elles sont disposées sur le fond coloré uni recouvrant la surface du mur de l’espace d’exposition afin d’explorer la manière dont l’échelle intime des peintures créée un sentiment d’immersion au moment où elle s’effondre dans la couleur et dans l’architecture de l’espace d’exposition.

Antoine Duchenet : Lorsque je t’ai parlé de mes réflexions en cours sur ce que j’appelle la Easy-Watching Painting, imaginant une tendance maladive de la peinture, une peinture cul-de-sac, plate et séduisante et dépourvue d’intention au premier regard ou, bien au contraire, une tangence maline de peintre, conjuguant attitude et discours à mon sens plutôt critique, je pensais à Josh Sperling, dont le solo show à Paris l’an dernier coïncidait presque trop parfaitement avec une excitation en masse pour cette esthétique cartoonesque, post-memphis, très »coooool » où tout collait avec justesse, où tout glissait et s’étalait allégrement… Tu as émis quelque réserve quant à ce type de production et surtout quant à la lucidité de certains peintres new-yorkais de cette génération, de ta génération, au regard d’un marché de l’art (ou d’un marché de l’oeil !) trop gourmand. Peux-tu m’en dire plus sur cette impression, toi qui enseigne à la Pratt Institute à New York, tu es en première loge pour constater ce type de tendances ?

Jason Stopa : J’adore ce terme. Easy-Watching Painting, cela sonne comme de la musique facile à écouter, juste un bruit de fond. Je ne ferai pas trop de commentaires sur des artistes en particulier. Mais il existe une sorte de peinture qui s’affirme autour de l’effacement de la touche. Certaines peintures ne traitent pas explicitement de marques (mark-making), d’autres le sont, il s’agit du langage de l’œuvre. Un certain nombre de peintres new-yorkais semblent se retrouver dans l’idée d’une peinture superflue et sur-produite. En définitive, il s’agit d’une position de rejet, d’une position anti-peinture, dans la mesure où celle-ci n’est pas impliquée dans un projet à long terme qui engage la peinture comme un discours et une histoire. Nous vivons dans une ère de saturation des images, si la peinture doit demeurer critique, elle doit résister à l’emprise des royaumes numériques pour ne pas devenir une image de plus.

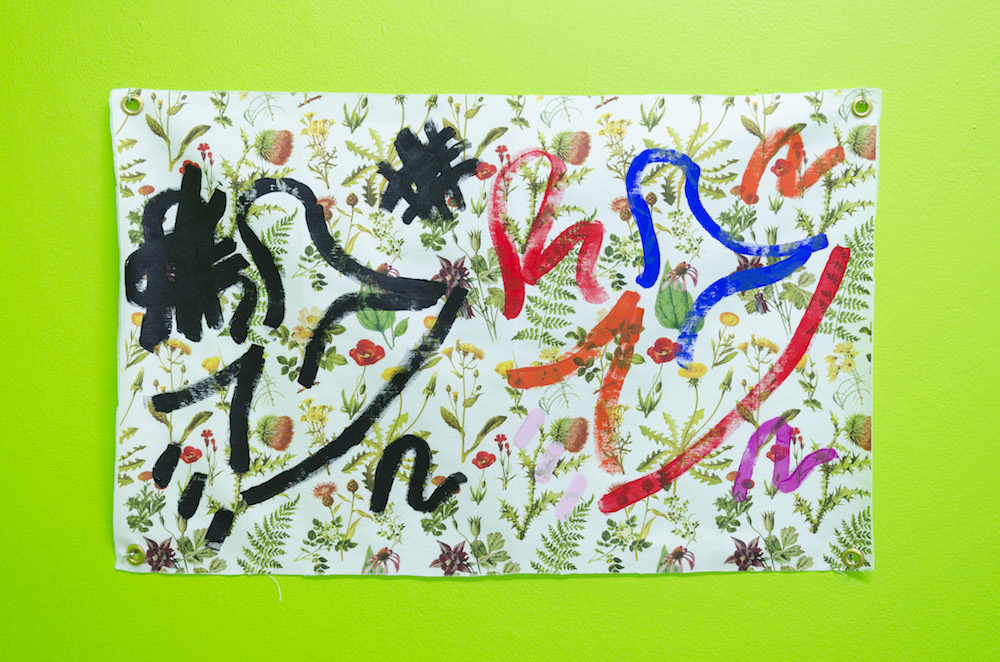

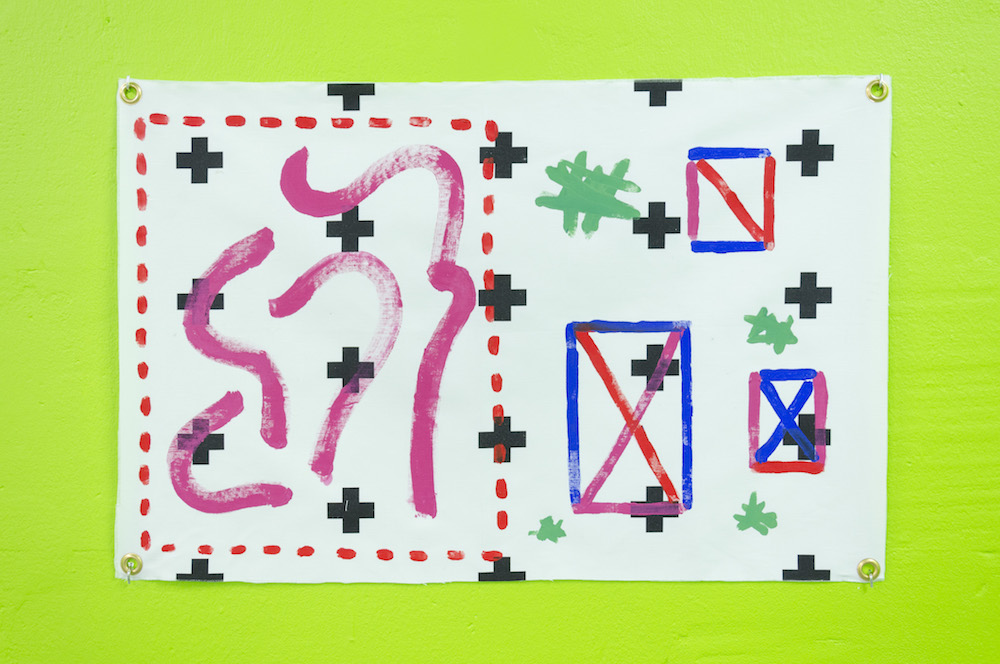

AD : Qu’en est-il de tes nouvelles réalisations sur des tissus à motifs ? Tes interventions sur celles-ci semblent plus réduites, plus efficaces aussi, tandis qu’elles s’entremêlent à la texture des motifs ? Est-ce une nouvelle façon d’échapper à certains réflexes dans ta manière de composer ?

JS : Les travaux sur tissus m’ont fourni un nouveau type d’espace. Lorsque tu regardes mes peintures, tout est additif, une couche sur une autre. Le tissu imprimé était une surface donnée à laquelle je devais répondre. Cela m’a obligé à intégrer le motif, les gestes et les vignettes de manière moins symétrique car j’ai tendance à tout placer au centre : cela fait partie du travail sur une grille.

Le travail sur ces tissus m’a fait sortir de la grille.

AD : On peut constater dans Hanging Gardensla présence très restreinte -ce en partie pour des raisons logistiques- de »tableaux ». La série des quatre Kaléidoscopesprésente une épaisse virgule de peinture crue (ou sa trace) déposée à la surface du tableau. Ce volume de couleur unie consigné sur un fond géométrique peint à main levée s’ajoute à l’épaisseur imposée par les tranches du châssis et crée en premier plan une ponctuation ou redessine une fenêtre (Kaleidoscope Window Painting 1). L’ambition pour cette série d’introduire un échange rapproché et sensuel avec le spectateur contraste assez violemment avec l’écrasement des autres peintures -sur papier et sur des tissus à motifs- placardés à même le mur jusqu’à faire corps avec l’environnement pictural que tu élabores.

Pour les Kaléidoscopes nous avons un jeu de perspective et de stratification extrêmement concret, tandis que pour les peintures sur papiers et sur tissus à motifs tous se passe dans »l’image », et dans l’illusion d’espaces picturaux peints. Peux-tu me parler de cette distinction ?

JS : Les petites peintures de la série Kaléidoscopeont été réalisées juste après celles sur tissus. Mes peintures portent sur différents types de touches : de fins dégradés, des marques gestuelles et des empâtements. L’espace pictural et l’illusion sont plus intégrés dans ces peintures. Elles sont très réduites et un peu expérimentales. Je les ai vus comme des essais pour attaquer de plus grandes peintures. Je suis toujours à la recherche du genre d’espace que celles-ci occuperont dedans. Je pense aux vitraux et aux cerfs-volants. L’un a une signification historique et rituelle, et l’autre est quelque chose avec lequel on joue pendant son enfance, néanmoins ils ont les mêmes attributs formels. Artistiquement, je pense à des peintures de Helmut Federle et Richard Diebenkorn. Je pense qu’il y a une intersection à cet endroit.

AD : J’aime la façon dont tu prends soin d’intégrer tes travaux dans un environnement pictural élaboré en intervenant directement sur l’architecture de l’espace d’exposition qui t’est proposé. C’est une manière efficace d’adapter l’espace à ton travail, en l’enrichissant de nouvelles qualités, en le recouvrant notamment… N’est-ce pas une façon de le nier ?

JS : Je vois mon travail comme le cadre d’une conversation élargie sur la peinture. Cela se limite moins à un fil stylistique qu’à la façon dont la peinture peut servir de passerelle vers la performance et l’architecture. Lorsque je peins des murs de galeries, cela met en scène une sorte de pictorialisme, au sein duquel l’espace architectural devient un environnement pictural in-situ. Cela modifie également les relations entre les objets autonomes et les corps en recadrant l’espace et en impliquant le corps dedans. Souvent, les motifs que j’utilise dans mes peintures sont réutilisés dans la peinture murale. L’arche, par exemple, a été utilisée dans la peinture murale et est apparue dans quelques-uns des travaux exposés. J’ai vu l’arche comme permettant des entrées et des sorties, réelles et imaginaires. Le travail porte en partie sur l’évasion, les utopies, etc.

AD : Cette autonomie de la peinture que tu tiens à défendre passe-t-elle par un vocabulaire qui tend à célébrer la rapidité du geste et la spontanéité de la main, sa maladresse (ou la mise en scène de sa maladresse et de son inefficacité) ?

JS : Oui, il est important qu’il y ait dans la peinture des choses qui n’ont pas de sens, qui n’ont aucune logique. Si une peinture est entièrement rationnelle, elle est ennuyeuse et didactique.

AD : Comment procèdes-tu dans l’atelier ? As-tu des étapes de travail plus ou moins récurrentes ?

JS : Je commence par faire des dessins. Parfois, le dessin mène à des études sur papier. J’essaie tout d’abord de réaliser quelques études – trouver la couleur, la composition et la forme. Cette partie est très intuitive. Je veux que la forme se lise comme une marque et une forme. Il faut être ouvert à ce qui se passe. Je fais plusieurs travaux sur papier au cours d’un mois donné. C’est un mode de découverte. Les œuvres sur papier passent ensuite par un processus de montage. Je décide de ce qui pourrait faire la meilleure peinture et je commence sa préparation. Il y a un plan avant que je commence, mais il est assez lâche pour laisser libre cours à l’improvisation et la chance.

Propos de Jason Stopa recueillis par Antoine Duchenet © 2019 Point contemporain

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, Kaleidoscope Window Painting 1 , 2019

Acrylic and oil on canvas, 10 x 8.8 inches

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, Entrance to Hanging Gardens , 2019

Acrylic and flashe on printed linen fabric with grommets, 18 x 24 inches

Jason Stopa, Kaleidoscope Painting 2 , 2019

Acrylic and oil on canvas, 10 x 8 inches

Jason Stopa, Kaleidoscope Painting 3, 2019

Acrylic and oil on canvas, 8 x 10 inches

Jason Stopa, Kaleidoscope Window Painting 2 , 2019

Acrylic and oil on canvas, 8 x 10 in

Jason Stopa, The Sky Hunt, 2019

Acrylic on printed linen fabric with grommets, 18 x 24 inches

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, Pleasure Garden, 2019

Acrylic on printed linen fabric with grommets, 18 x 24 inches

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, exposition personnelle Hanging Gardens Atelier W Pantin

Jason Stopa, Study for Palace Dream Archway, 2019

Acrylic and flashe on bristol, 19 x 24 inches