ENTRETIEN AVEC CELINE PIERRE

« les Cahiers Skênê » publication rétrospective © Céline Pierre

ENTRETIEN avec Céline Pierre, compositrice visuelle et sonore, à l’occasion de la publication de l’édition rétrospective « Les Cahiers Skênê ».

Par Leïla Couradin

Tu écris que ton travail « s’origine dans les champs de la peinture et de la performance, du cinéma expérimental et des musiques de création ». Comment envisages-tu la notion de pluridisciplinarité dans cette pratique artistique multiple ?

La pluridisciplinarité me semble être une évidence. Quand j’étais étudiante aux Beaux Arts de Paris, en 1994, la problématique de choisir entre les arts visuels et les arts vivants était déjà présente. Pourtant, la pluridisciplinarité était une notion qui existait déjà depuis 25 ans dans le monde de l’art donc je ne me reconnaissais pas du tout dans cette nécessité de positionnement.

En parallèle de l’école Beaux Arts, je faisais ou je participais à des pièces de théâtre. J’ai en effet toujours eu une très forte attirance pour ce qu’on appelle les « arts vivants ». Pourtant, je faisais de la peinture, et la notion d’atelier pour moi a toujours été une menace d’enfermement autistique. J’avais donc un travail individuel assez fermé sur l’atelier tout en ayant un désir d’aller vers les autres et de faire des choses dans la rue ou en groupe…J’ai en effet failli arrêter l’école des Beaux Arts pour faire l’école de marionnettes et dès que j’ai fini je me suis inscrite en faculté de théâtre.

Je me suis très vite dirigée vers la performance. Quand Marina Abramovic est arrivée aux Beaux Arts de Paris pour présenter ses workshop (c’était le premier en France), j’ai tout de suite été bouleversée. C’était un travail en silence, et qui pourtant me permettait de rejoindre et de créer du lien avec un groupe, d’avoir un travail autour du geste, du corps, à l’environnement…

Puis j’ai passé mon diplôme en « multi média ». À cette époque là, au milieu des années 90, c’était l’arrivée du multi média et de l’informatique dans les écoles. De mon côté je n’avais pas de pratique informatique, mais j’ai joué sur la polysémie du terme parce que j’utilisais – notamment dans la rue – des images que j’imprimais et retravaillais en numérique de façon succincte, comme des affiches ou des autocollants, mais aussi de la lithographie.

Parmi tous ces médiums, comment s’est construit ton rapport à l’image ?

A la sortie de l’école, j’ai continué la marionnette et le théâtre d’ombre, qui était déjà traversé par des problématiques d’image en mouvement. Je découpais mes peintures pour les animer derrière un écran, pour moi c’était très lié à la peinture et au cinéma. La période de mes études a été un moment très important de questionnement sur l’image à partir de réflexions fondamentales sur l’icône, sur ce qu’est une image, et sur sa propension à créer de la distance, de l’espace.

Mon rapport à l’icône s’est notamment développé à partir des textes de Jean Luc Marion, dont l’Icône et la distance. Toute ma relation aux images est encore nourrie aujourd’hui de ces histoires là, formellement et de façon théorique.

Quand je parle de pluridisciplinarité, à mon sens il s’agit de distancer les médiums pour que les pratiques dialoguent entre elles. Dans mon travail, l’image renvoie constamment à autre chose qu’à elle-même, elle créée un espace, un silence, une distance, une respiration…

Je cherche à susciter un déplacement constant : nous ne sommes pas devant une sculpture, ni devant un objet, ou devant un mouvement, du son, une image etc… Déplacer en permanence ces notions vers l’extérieur permet d’éviter que les choses ne soient figées ou idolâtrées.

Ce déplacement est aussi une forme d’invitation à l’autre, et parfois à sa participation directe dans des projets, des performances ou des œuvres. Comment as-tu développé ce rapport singulier aux publics ?

Après mes études, j’ai rencontré lp-architecte, avec qui je partageais un désir de chercher d’autres formes pour « être ensemble », pour « faire communauté ».

À ce moment là, pour moi c’était complètement évident que l’art contemporain critiquait ce dans quoi il était imprégné, sans en sortir. J’avais une grande réticence par rapport à l’art contemporain et à son milieu, qui pouvait dénoncer et pourtant reproduire des choses similaires avec les même moyens. Je ne voulais pas à mon tour seulement critiquer, donc j’avais besoin de trouver d’autres moyens pour proposer des solutions.

Ensemble, en formant le collectif cp&lp, nous sommes partis de la notion de fête, en nous demandant ce que c’était, « la fête ». Nous avons commencé à faire des installations à échelle urbaine. Il s’agissait de réaliser un geste qui pouvait être reconduit, proposé aux passants, et qui permettait, en étant multiplié, d’habiter un espace. Ces projets se déployait sur un an, avec des collectes, des rencontres…

Nous avons fait le choix de ne pas rentrer dans les galeries d’art contemporain, d’écarter volontairement cette notion de public, mais pas celle de relation à l’autre, au contraire. La notion de public, de visiteur d’une exposition nous donnait l’impression qu’il ne s’agissait plus vraiment d’une personne, d’un autre, mais de la notion abstraite de « public ». Je trouve ça très stigmatisant. A ce moment là, je me posais la question de reprendre des études dans le champ social. Je m’intéressais donc à cette question de « l’autre », de comment être en lien avec l’autre, comment être dans une relation ouverte avec l’autre. Je me demandais quelle pouvait être notre terre commune. Ce que nous cherchions à proposer était un échange, un partage.

En effet, dans ton travail en général ainsi que dans les projets que tu as menés avec lp, la notion de rencontre est fondamentale. Concrètement, comment fonctionnait ce type d’invitation, d’adresse à l’autre ?

Je pense en effet à ce projet qui s’est déroulé en 2000 sur l’esplanade de la Bastille. Avec lp, nous partagions un goût pour l’espace public et nous voulions travailler avec des gens qui n’étaient pas du milieu de l’art. Il s’agissait d’une part de mettre en place une installation pour baliser l’espace, sans le figer non plus. Il fallait plutôt imaginer une installation à monter et à démonter facilement, nous avons donc décidé d’assembler des éléments modulaires. Cet espace était lui-même une invitation à la fête, à l’espace utopique que représente la fête.

Nous avons décidé de travailler avec des photophores dans lesquels il y avait des autoportraits. Nous voulions proposer un dispositif où la notion de reportage était déplacée, où la personne n’était pas « captée ». Nous avons récupéré des boites de conserve pour fabriquer des lumignons peints avec les membres de l’association La Mie de Pain, un centre d’accueil d’urgence. Nous étions à ce moment là de manière quotidienne en lien avec les gens de la rue. Ensuite il fallait circuler dans Paris, en proposant aux gens de faire leur autoportrait et de venir les chercher à cette fête. Nous avons collecté 300 autoportraits, que nous développions en Polaroïd sur place. Les gens repartaient avec leur autoportrait, ou celui de quelqu’un d’autre pioché au milieu de plein de visages inconnus. Iels se trouvaient envisagé·e·s par le visage d’autrui, et plutôt que de ramener leur portrait, iels souhaitaient plutôt repartir avec le portrait de quelqu’un d’autre. C’est ce glissement qui nous a touché.

Le matin de cette évènement, sans que ça ne soit ni vraiment prévu ni médiatisé, il y avait sur la place de la Bastille plein de gens en rollers, à qui nous devions dire « on va s’installer ici ». Ils nous ont finalement aidé à décharger en roller, c’était très festif ! Bien souvent, il suffit de remplacer « c’est ma place », par « tu es là, moi aussi, on fait ensemble ? » et les choses se passent très bien.

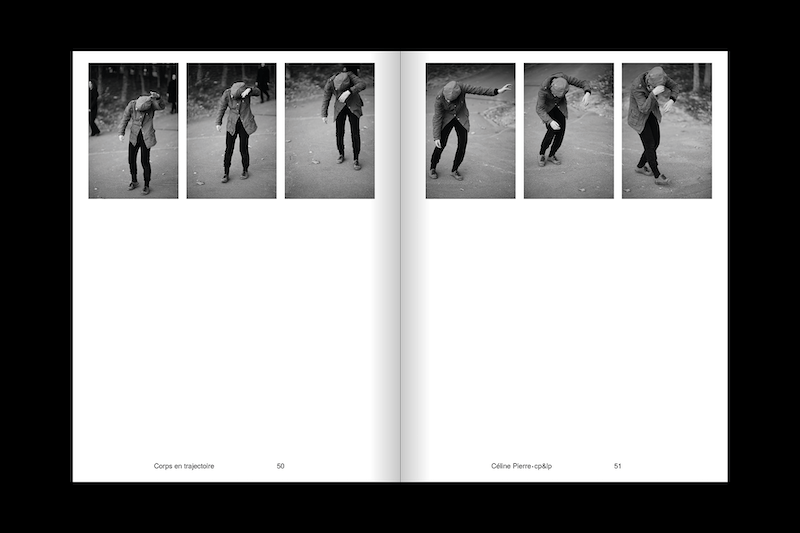

La notion de déplacement – de population en Europe avec les vagues migratoires que tu évoques en parlant du campement de Calais, mais aussi d’œuvres avec « un passage qui passe », ou de corps dans les performances – est aussi très importante dans ta pratique, notamment lorsque tu travailles avec la danseuse Ephia Gburek.

En effet, je travaille avec Ephia notamment parce que je trouve qu’elle porte une théâtralité phénoménale sans dire un mot. Dans mon travail, je cherche à transmettre un texte mais pas un jeu de comédien. C’est la même chose pour la danse, j’ai envie que quelque chose soit porté, que la danseuse évoque ce « corps en trajectoire » (c’est comme ça que je nomme ce travail). Il s’agit d’une écriture d’un corps et d’un espace. Avec Ephia nous naviguons entre les interstices. J’ai toujours besoin que les choses ne soient pas réifiées, qu’elles ne tombent ni dans le spectacle, ni dans l’art contemporain, ni dans la « propagande » politique ou même sociale ou artistique… qu’elles se dépossèdent constamment.

Pour les titres de mes pièces, je note les dates, pour que l’on puisse se dire « oui, ça a eu lieu ». Tout est situé, ça reste une utopie. Je n’utilise pas ce terme d’utopie dans le sens de « choses fumeuses qui ne se réaliseront pas », mais plutôt comme un jalon qui appelle le déplacement. Utopie / Utopia ça existe, c’est un lieu, une île. Même si elle déçoit, elle existe. Ce ne sont pas des fictions. Nous nous sommes déplacé·e·s, nous avons été là, ensemble et en mouvement… Cette notion est vraiment importante dans mon travail.

A l’image des médiums divers que tu emploies, tu utilises un vocabulaire hybride liant les domaines de l’image, du mouvement et du son comme « film – essai » ou « oratorio – vidéo ». Quel est ton rapport au texte ?

Je suis en permanence accompagnée par des livres (plus encore que par la peinture ou par la musique). Je lis tous les jours, des textes théoriques, de philosophie ou d’esthétique. Ces moments de lecture vont m’éveiller, tant au niveau artistique que physiologique, j’aime beaucoup cette nourriture. Je développe une relation particulière avec les auteurs·rices que je « fréquente » et avec l’objet livre, que je malmène parfois dans mes travaux.

J’ai lu récemment que le champ de l’art nous permet un élargissement des possibles sensoriels, et la philosophie nous invite plutôt à creuser des concepts. J’ai eu besoin de travailler dans les deux dimensions.

C’est d’ailleurs pour ça que j’appelle certaines de mes vidéos des « films-essais ». Un essai est un terme littéraire et philosophique, c’est pour moi un court texte qui permet un accès à des mouvements de pensée, à des possibilités de percutation du réel, de la pensée, du politique, du sociétal.

Pendant plusieurs années, je faisais des environnements de projection, des diaporamas, des boites archives avec des images, des textes, des travaux communs avec lp. Puis je me suis mise à faire des vidéos, que je n’ai pas revendiquées comme des « vidéos » mais plutôt comme des « films-essais ». À ce moment là, j’avais le sentiment de me retrouver dans le plus coincé des formats ; c’est à dire un fauteuil, un écran ,une durée figée. C’était tout ce contre quoi je voulais aller et pourtant aujourd’hui c’est un médium que j’aime pratiquer et dans lequel je me reconnais assez.

L’essai me semblait intéressant à questionner à travers ces sons, ces images, ces mots, ce langage. J’essaye de mettre en mouvement une pensée, qui restera liée à l’appréhension sensorielle du réel.

Pour raconter ces histoires, tu passes par différents champs de la création, notamment par la musique que tu pratiques depuis quelques années. Comment la musique s’est-elle intégrée dans ta pratique artistique ?

Je change de médium à chaque fois que j’ai besoin d’aller vers l’inconnu. Je me suis tournée vers la musique pour sortir de l’art contemporain. Je me suis mise à pratiquer le violoncelle, une pratique personnelle qui engage le corps. J’ai souvent eu besoin d’aller ailleurs, comme si la discipline ou le médium pouvait devenir un danger, de déplacer ma pratique.

Dans le cycle en court RÉSURGENCE, comme souvent, tu mets en lien le langage, la musique et l’image. Dans ces travaux liés au végétal, pourquoi cites-tu Hannah Arendt ?

J’ai toujours été attirée par l’Allemagne. J’étais fascinée par la pensée allemande, j’aimais l’omniprésence des textes dans ce pays et je me suis toujours sentie proche des auteur·rice·s germaniques ou juifs-allemand·e·s. Il y a quelques années, j’étais à Berlin en repérage pour un projet, et je suis allée voir une exposition sur Hannah Arendt. J’ai entendu sa voix dans ses archives sonores, j’en ai enregistré quelques bribes sur un dictaphone et j’ai fait une vidéo au retour. J’aimais énormément son travail et sa voix roque, comme celle de Marguerite Duras, qui fait trembler la terre.

Elle propose notamment dans ses texte de « ne pas interroger les créations linguistiques sur leur valeur d’usage et de communication, mais de les comprendre dans leur forme cristallisée et donc principalement fragmentaire comme des manifestations sans intention et sans communication d’une essence du monde ». Créations linguistiques ou « éclats de pensée qui attendent seulement qui les portera au jour comme Urphänomene ».1

Plus tard, j’ai su qu’elle était à l’origine d’une des pensées écologique, à travers ses textes sur les totalitarismes. Puis j’ai commencé à aborder ses écrits plus en profondeur. Elle présente l’un de ses ouvrages comme les différentes pièces d’une oeuvre musicale, un « morceau de musique ». J’ai eu envie de la citer dans mon travail, qui est fait de nombreux télescopages, de croisements, d’éléments qui prennent leur sens dans un constant déplacement.

Ces fils rouges qui produisent un effet de rhizome dans ton travail sont en effet nombreux. L’un de tes derniers cycles est le point de départ d’une publication rétrospective. Comment as-tu commencé à travailler sur l’Œdipe à Colone ?

Lorsque je découvre la tragédie antique d’Antigone de Sophocle, dans un moment où tout était pesant, je ne croyais pas à la notion de catharsis et pourtant, après avoir plongé dans un lourd sommeil juste en terminant cette lecture, j’ai senti que quelque chose avait agit, j’en ai fait le constat.

Plus tard, à l’occasion d’une résidence avec lp nous avons fait une performance dans un champ, sur une scène précaire de planches assemblées, à partir d’un découpage d’Antigone ; une découverte ou re-découverte de Sophocle.

Nous nous sommes ensuite penchés sur une autre pièce de Sophocle, l’Œdipe à Colone – « L’Œdipe, qui lui donnera l’asile aujourd’hui ? », avant que les mouvements des migrants et les demandes d’asile ne soient très médiatisées. Nous avions envie de travailler sur la trilogie, nous avons donc trouvé ce livre très percutant par rapport à ce qui se passait en France, et qui commençait à être visible. On ne peut pas fixer les limites des frontières de l’Europe, tant elles sont mouvantes. Il y a un mythe grec où il en est question. J’ai toujours été attirée par la Grèce et par les textes des antiquités, parce que c’est un paysage lointain, mais en même temps il y a quelque chose d’effectif.

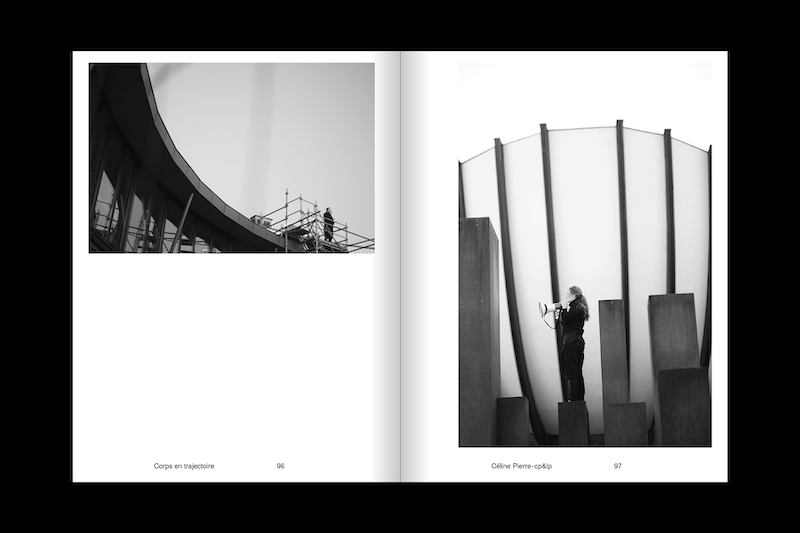

Avec lp, nous étions en repérage pour le projet PASSAGE au détroit de Gibraltar. PASSAGE, un « passage qui passe » est une installation mobile, une arche tendue entre deux véhicules qui circulent dans des espaces urbains et ruraux, des sites en construction ou déconstruction, pour interroger les limites et les frontières de l’Europe. Ce dernier dernier jalon est devenu le premier du cycle Skênê.

Sur place, nous n’avons pas pu traverser (on m’avait volé mes papiers la veille) et comme c’était l’Angleterre… J’ai fait une partie de mes études dans une école européenne et je me sens plus européenne que française sur certains points. Être empêchée de circuler ça a a été un choc. En tant que femme blanche européenne, c’est une notion que je n’avais jamais vécue en Europe. Quand nous nous sommes retrouvés sur cette plage avec des barbelés, la police est tout de suite arrivée, et nous avions l’impression forte que des gens échouaient ici. C’est à ce moment là que nous avons décidé que nous allions travailler sur ces notions-là, dans la continuité du « passage qui passe » et des notions de frontières. Nous avons commencé à creuser les choses à partir du texte de l’Œdipe à Colone.

Nous avons ensuite réalisé, accompagnés d’Ephia Gburek, de danseur·ses, comédien·nes, et musicien·nes, des performances, moyens et longs métrages, pièces radiophoniques et oratorio vidéo autour de l’Œdipe à Colone.Ces éléments en déplacement — voix, corps, images et sons —, interrogent cette tragédie du passage, du seuil, des frontières et de l’accueil de l’étranger où se réfléchit la fondation de la cité. La Skênê est un radeau, un abri, une scène archaïque

« Les cahiers Skênê » est une édition retrospective qui sera publiée à l’automne 2022, qui rassemble les traces de ces propositions. Ce livre d’artiste relève d’un processus d’enfouissement et de retour, à l’autre, à l’espace commun de la cité.

Je me suis associée au studio Magabi (Rémi Levaufre et Louis Colin) pour concevoir cette publication, dont la curatrice Marie Plagnol, a rédigé la préface. La publication engage un nouveau processus : une série d’interventions à venir, de projections ou d’expositions qui en fragmente, prélève des pages, des films ou des performances.

1 Hannah Arendt, « Walter Benjamin », ed.Allia.

Entretien avec Leïla Couradin

LES SEPTANTES, laboratoire d’écritures multiples, Reims

Juin 2022