PAUL PAGK

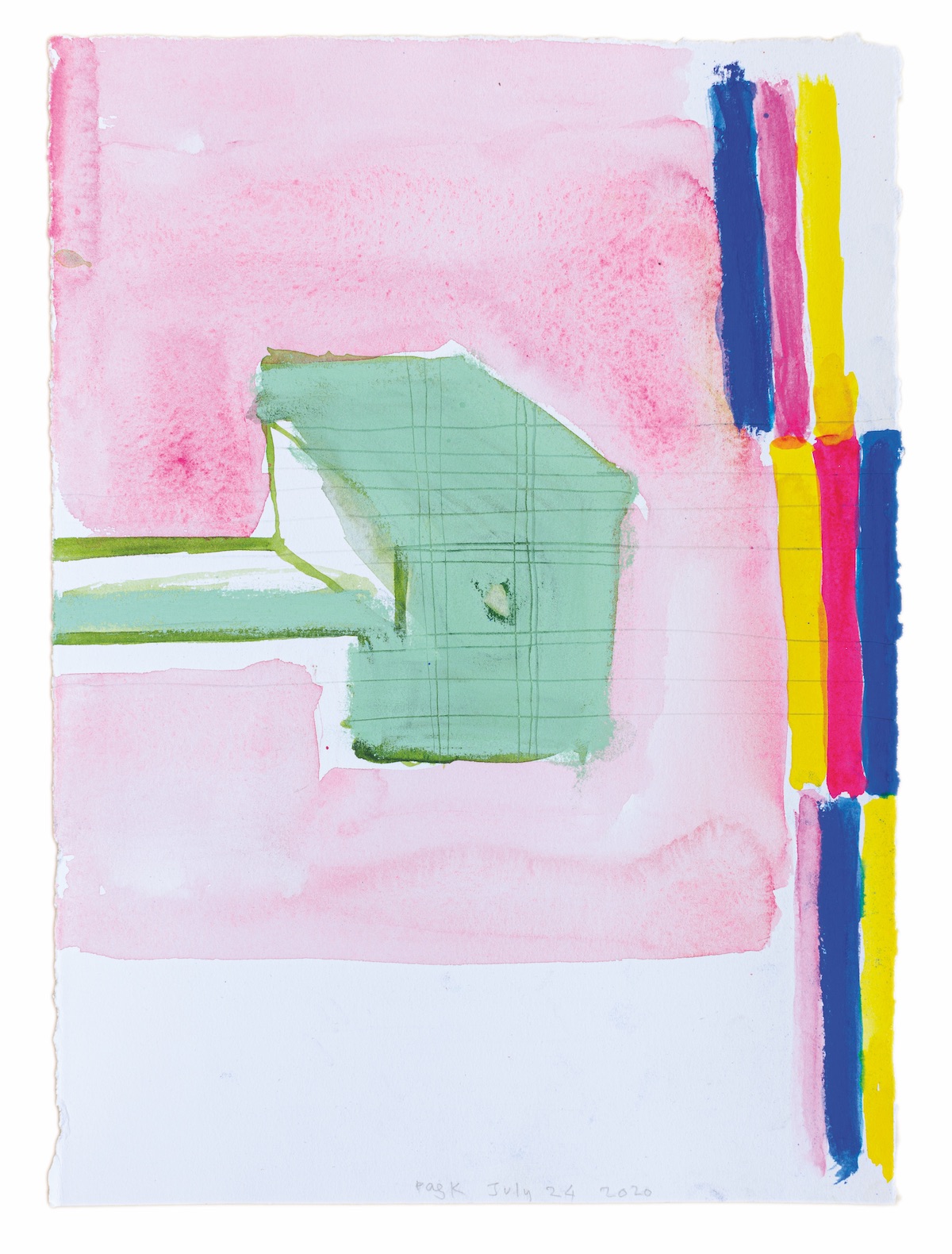

Paul Pagk, July 24, 2020. Aquarelle, pastel et crayon sur papier, 38 x 28 cm. Courtesy Galerie Eric Dupont

PORTRAIT D’ARTISTE / Paul Pagk

Initialement paru dans la revue Point Contemporain #21 (épuisée)

Par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Le lieu où Paul Pagk se sent réellement chez lui, nous dit-il, est « devant des tableaux. » Né en Angleterre de parents européens d’origines différentes, ayant vécu en Autriche et en France, Paul Pagk n’a jamais éprouvé le sentiment d’appartenir plus spécifiquement à un pays plutôt qu’à un autre. Représenté très tôt dans son parcours d’artiste par la Galerie Jean Fournier à Paris, où il a côtoyé les œuvres d’artistes internationaux tels que Shirley Jaffe, Joan Mitchell, James Bishop mais aussi Simon Hantaï, Claude Viallat et Pierre Buraglio dans les années 1980, il est parti peindre à New York ayant pu trouver là-bas un atelier qui lui faisait soudainement défaut à Paris.

Traverser l’Atlantique pour s’installer aux États-Unis a été pour lui le moyen de s’exprimer librement et d’appartenir à la communauté sans être désigné toujours comme « autre », mais aussi de rejoindre la terre où se pensait la peinture avec une approche plus contemporaine. En installant son atelier à New York, il répond aux réflexions que nécessite sa propre pratique. Il la questionne en la plaçant au cœur de la fabrique d’un art pictural repensé par les artistes du Minimalisme. Une destinée qui a toujours été en germe dans ses peintures et qui l’a mené tout naturellement vers cette contrée où la peinture a trouvé de nouvelles voies d’expression ouvertes par Barnett Newman, héroïque, sauvage et sublime, Willem de Kooning, dissonante, charnelle et émotionnelle ou encore Marc Rothko, méditative et sensorielle. Il a eu le sentiment de percevoir les enjeux du travail de Dan Flavin ou Donald Judd, de saisir « une autre radicalité qu’on ne pouvait pas comprendre même quand on voyait un Barnett Newman à Paris. »

Cette transition entre Europe et Amérique n’est pas à considérer comme un refus de l’art du passé, car pour Paul Pagk cet art vit continuellement dans le présent. Il nous rappelle que

des peintres américains ont fait le chemin inverse en venant s’installer en France pour aller à la rencontre de l’Histoire et avancer dans la Modernité. Il a eu pour sa part le besoin contraire de venir en Amérique pour perdre un peu cette histoire même si la peinture européenne le nourrit toujours.

Dans ses peintures comme dans ses dessins, Paul Pagk nous donne à voir l’Amérique dans ce qui fait son essence et, à travers elle, celle du monde contemporain. New York est la ville du présent absolu, de l’organisation mondiale en train de se faire, véhiculée par les images de Charles Clyde Ebbets ou Lewis Hyne qui nous font le récit de ces hommes bâtissant des empires qui dominent le monde d’aujourd’hui, érigeant un « village global » tel que le décrit Jean Baudrillard. Mais ce n’est pas tant sur cette aliénation de l’homme contemporain que s’exprime Paul Pagk, mais plutôt sur la place que peut lui faire l’artiste dans ses tableaux. Il lui a fallu pour cela dépasser certaines problématiques, comme celle notamment présente dans la pratique des peintres minimalistes, de valoriser « le plat absolu ». Paul Pagk a ressenti la nécessité impérieuse de tourner sa peinture vers l’autre, dans une relation nécessaire, inévitable, où l’autre serait intégré par le peintre. Les formats de ses tableaux rendent possible l’accueil de celui qui le regarde, ils ont la taille du corps de celui par lequel ils ont été réalisés. Ce sont, nous dit Paul Pagk, « des géométries habitées avant d’être vues. » La Balzacine (2020) donne la mesure de l’effort qu’il a été nécessaire pour la composer. Coordonner des segments ne suffit pas pour exprimer une pensée cohérente. Les œuvres ne se construisent pas non plus dans le seul univers plan mais par un travail en profondeur. Il s’agit pour Paul Pagk de travailler l’épaisseur du temps, de faire que le regard qui se portera sur son œuvre entrera dans un territoire.

Il y a beaucoup de lutte, de joie et d’émotion dans la réalisation d’un tableau.

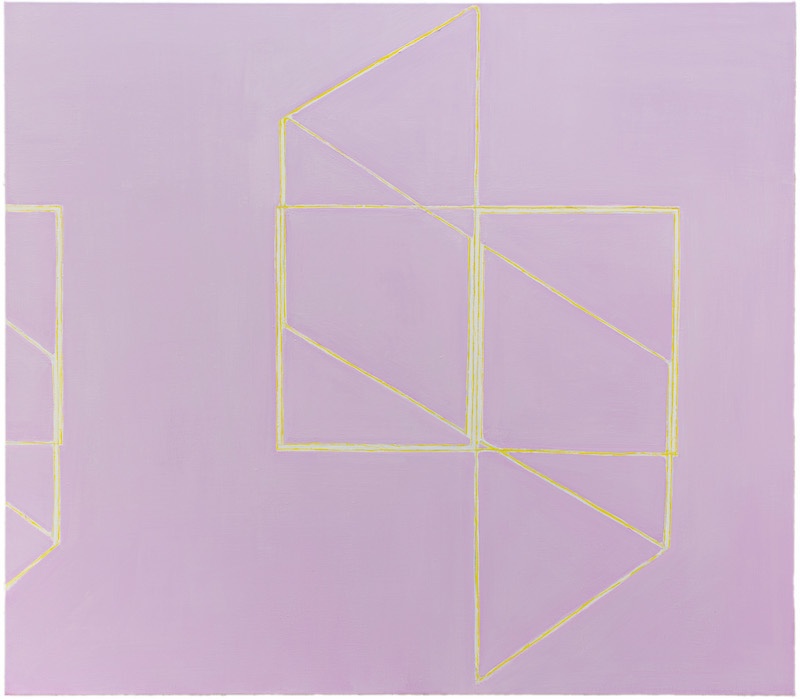

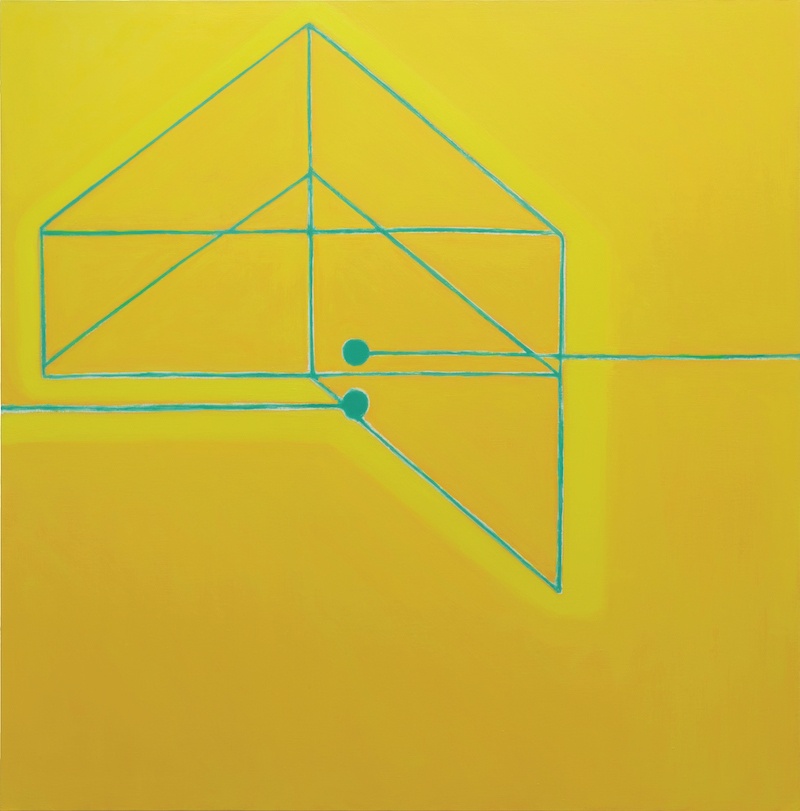

Chaque ligne tracée engage une narration, faite de présences et d’absences, d’encrages dans la feuille ou de suspensions, de décrochements. L’histoire se raconte dans la peinture, à travers le geste de la main en train de faire. Il contrevient ainsi à l’idée d’opposition entre peinture et image, entre abstraction et figuration. La ligne raconte sa propre histoire, elle est une part de soi, la marque d’une dextérité, de choix contradictoires d’un tableau à l’autre, d’une émotion et d’une tension vibratiles. Autour d’elle apparaît un spectre de tonalités, fait d’expériences de rugosités différentes qui créent des expériences sensorielles aussi intenses qu’une sculpture lumineuse de Dan Flavin.

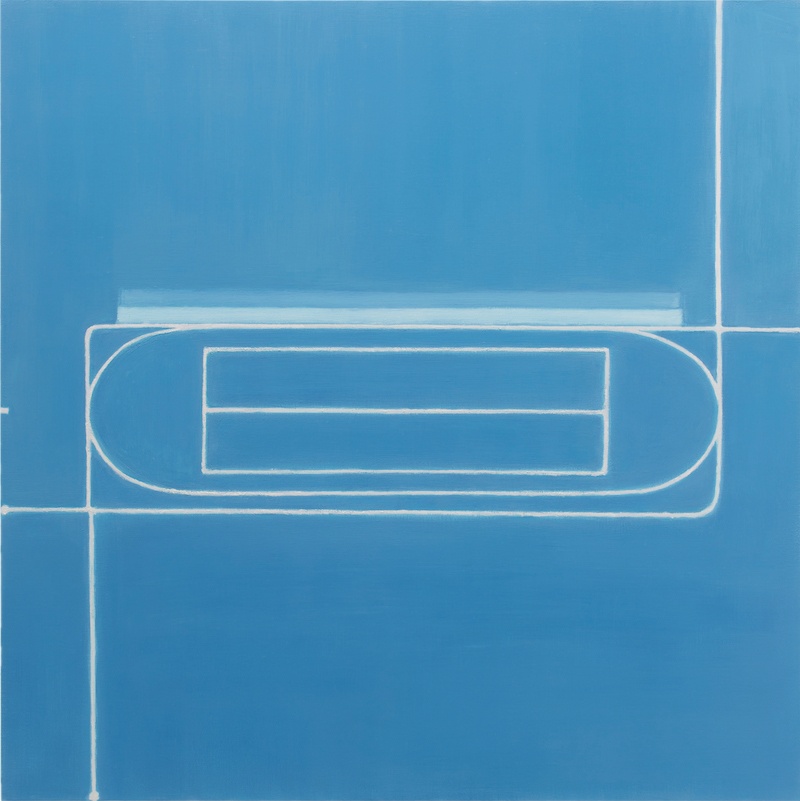

Chaque tableau est la réinvention de cette histoire. La ligne naît parfois de la réserve de blanc qui sépare deux couleurs (DeepNoon, 2021), ou émerge en même temps que la couleur (The Offering, 2020). À la différence du projet minimaliste d’un Robert Mangold pour qui la couleur contient la ligne, ou d’un collage de Matisse chez lequel la découpe des papiers colorés définit la ligne, Paul Pagk associe les couleurs et tente, par des associations atypiques, de casser la ligne et de voir si elle-même peut, selon son expression, « parler de la couleur ». La ligne ne fixe pas nécessairement l’attention du spectateur dans une zone du tableau mais l’incite au contraire à parcourir la toile, elle ouvre sur des possibles et se perd souvent dans un hors champ (Andromeda, 2020), « elle n’est jamais parfaite et c’est dans ses imperfections que se trouve son humanité. » Elle peut exister pour elle-même dans Saltimbanque (2020) où ce n’est plus alors la couleur qui définit l’espace de la toile, mais le blanc du fond. La ligne qui le traverse dessine un itinéraire soumis à une infinité de variations qui, passant le spectre chromatique en revue, concourt elle aussi à donner sa lumière au tableau.

Un travail sur la couleur qui se traduit chez Paul Pagk par une mise en mouvement au sens musical du terme. Utilisant une combinaison toujours économe de couleurs afin de provoquer un effet de puissante conflagration ou recherchant d’infimes variations tonales comme avec l’utilisation du rose dans l’œuvre Ishtar (2020), il nous rappelle, citant Mondrian, que la peinture n’est pas statique, qu’elle a des liens avec la musique par ses rythmes et sa faculté à « donner à voir l’invisible. » Certains titres de ses toiles comme Duke font d’ailleurs de manière explicite le lien avec le domaine musical, notamment le jazz. Il prend pour exemple Schubert ou Miles Davis, chez lesquels on peut découvrir à chaque écoute des notes ou des accords nouveaux. Une condition essentielle d’existence du tableau qui est là, nous dit-il, « comme une musique intemporelle, pour vivre tout le temps. »

Je ne veux pas que le tableau meure dans l’œil de celui qui le regarde mais qu’il soit une source à laquelle on peut revenir avec pour principe d’y découvrir toujours quelque chose de nouveau.

La peinture de Paul Pagk se donne en profondeur, par sa structure et par ses couleurs, par le dessin. S’il peut être embrassé d’un seul regard, le tableau ne doit pas se livrer entièrement au risque de devenir aliénant, de renvoyer à un sentiment qui est de l’ordre de la finitude soit parce qu’il ne donne rien de plus à voir, soit parce qu’il est enfermé dans sa propre image. Il est fondamental que celui qui le regarde ne se reconnaisse pas en lui, mais qu’il le découvre comme une architecture physique ou mentale qu’il est invité à visiter ou à s’approprier.

De même, Paul Pagk attache une attention particulière à ne pas circonscrire l’exposition dans une monotonie et à ne pas conditionner les toiles. Ainsi, l’accrochage de sa dernière exposition personnelle à la Galerie Eric Dupont a été pensé, nous dit-il « comme une combinaison de tableaux variés et complémentaires afin de ne pas chercher à mettre en place une sorte de logo visuel comme l’ont fait beaucoup de peintres abstraits. » Il a ainsi favorisé dans l’espace d’exposition

le déploiement de tableaux distincts en les rapprochant, dans l’esprit des compositions dodécaphoniques d’Arnold Schönberg, pour que surgissent des émotions à l’intensité cumulative. Une recherche d’amplitude que Paul Pagk envisage de développer prochainement à la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis et au CAP de Royan, en rassemblant des œuvres de périodes différentes afin, nous dit-il, « de rendre possible la compréhension d’une pratique faite à la fois de continuités et de ruptures. »

Valérie Toubas et Daniel Guionnet

PAUL PAGK – BIOGRAPHIE

Né en 1962 en Angleterre

Franco-américain, vit et travaille à New York

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, France (1978 à 1982)

www.paulpagk.com