SUNI PRISCO – ACCOMPLIR UN ACTE MAGIQUE

ENTRETIEN / Entretien avec Suni Prisco – Accomplir un acte magique, a été mené entre décembre 2019 et janvier 2020 à Paris, où vit et travaille l’artiste

par Camille Pradon

« Il y a, dans l’ombre dense du sous-bois, dans la boue des marécages, dans le creux de grottes traversées par des eaux vives ou stagnantes, toute une histoire de la biodiversité qui se terre, grouille et se transforme. L’histoire d’une humanité qui s’est construite pas à pas, d’où est venue la première image, celle qui réside dans le souffle et la main tendue. Et lorsqu’ayant délimité l’espace de l’intime par le geste, la femme ou l’homme se recule pour voir, enfin, la trace du temps ainsi apposée sur la paroi, alors peut-être qu’ils auront su ce que voulait dire « être au monde ». Cette formulation de l’existence en ce qu’elle a de plus ténue et de plus vivace est l’une des composantes fondamentales du travail de Suni Prisco, existence depuis laquelle il s’enracine, s’enroule et se tortille. Attirée par ces foyers de vie bouillonnants et par les êtres qui les habitent, l’artiste n’a de cesse de remuer, d’excaver et de façonner des matériaux pour revenir à nous les mains pleines d’objets allégoriques, de coraux, de roches, d’images, qu’elle déploie en arborescences, sculptant l’espace comme un corps, une matière à penser… » Camille Pradon [extrait, janvier 2020]

CP — À l’occasion de ce nouveau solo intitulé PHALÈNES1, tu revisites l’histoire d’une espèce d’insectes aux caractéristiques bien spéciales, pour la transcrire dans l’espace de façon métaphorique voire même onirique. De quelle nature sont ces bêtes étranges et luminescentes qui ont servi de socle à la conception de l’exposition ?

SP — J’ai travaillé à partir de récits d’observations scientifiques sur les « Titiwai » ou dits Arachnocampa Luminosa, qui sont des petits insectes endémiques de Nouvelle-Zélande. Leurs larves rampent sur les parois de cavernes très humides et sécrètent quelque chose comme de filets de larmes gluantes et transparentes. Elles ont la particularité de briller dans l’obscurité selon un rythme circadien, c’est-à-dire calqué sur le rythme d’ensoleillement de la Terre, alors qu’elles-mêmes n’ont jamais vu ni la lumière, ni le dehors. Leur brillance agit comme un ciel étoilé et attire d’autres insectes, notamment des papillons de nuit, qui se laissent prendre dans leurs filets et dont elles se nourrissent.

Des scientifiques ont essayé de prélever des gouttes de cette glue pour l’analyser, mais ils se sont rendu compte que les extraire de leur milieu – en zone humide et marécageuse – provoquait leur dessèchement quasi immédiat. Pour les transporter et les étudier ils ont dû recourir à la technique du refroidissement à glace carbonique…

À partir de cela, j’ai conçu l’exposition autour de cet insecte et des phalènes qui, elles, sont attirées par ce semblant de ciel et s’y perdent.

Toute exposition naît d’une nécessité très concrète… Pour PHALÈNES j’ai voulu questionner l’état d’immobilité : en commençant mes recherches du côté du marécage, puis en m’intéressant à la larve et au piège, pour enfin me pencher sur la chrysalide, derrière laquelle se cache une infinité de microprocessus qui mènent le papillon vers son accomplissement final. Je prends appui sur la nature comme un prétexte pour parler plus loin, raison pour laquelle j’utilise des matières gluantes, des échanges de fluides, tels que la bave, les larmes, les humeurs…

Les scintillements lumineux, les dégoulinements et les influx jalonnent la plupart de tes installations. Cette nouvelle exposition semble s’inscrire dans le prolongement de pièces telles que Aroused A Tear Arose From The Desert While You Where Licking Each Other’s Leaking Lips (2019) ou encore Variations On Sipping Blue (2018). Chacune d’elles rend compte d’un rapport à l’organique et au vivant qui se manifeste pourtant de bien des façons, via le liquide, le moulage de corps, la vidéo ou même par le déplacement d’êtres vivants d’un milieu à un autre… Dans tout les cas, l’espace investi est traversé par une profusion de formes et de choses tantôt figées, tantôt remuantes.

Aroused A Tear a été élaborée dans le cadre d’une résidence suivie d’une exposition collective à La maison d’en bas, dans le Vaucluse2. C’est une maison en reconstruction que nous avons « occupée » en quelque sorte. J’ai choisi d’implanter mon travail dans la cave, où l’on trouvait plusieurs pièces, dont une vidéo : deux bouches qui se frôlent échangent lentement des billes d’hydrogel qui finissent par leur tomber des lèvres.

Initialement l’hydrogel est fait pour être répandu au pied des plantes dans le but de les hydrater petit à petit. S’il n’y a plus d’eau ou si personne n’est là pour prendre soin des plantes, alors on peut utiliser ce système comme de l’eau de substitution, un matériel de soin qui résulte d’une absence. Dans le film, les personnages se passent les billes d’une bouche à l’autre comme des mots, comme si ces billes avaient absorbé tout ce qui est en leur intérieur, afin de se le transmettre. Au fond de la cave il y avait un petit éboulis de pierres que j’ai déplacées et approchées de la vidéo pour créer une sorte d’avalanche, comme si la présence de ces pierres résultait de la chute des billes qui roulent hors de la bouche et qui se seraient accumulées là.

Un peu plus loin, j’ai introduit une colonie d’escargots ramassés dans le village selon un périmètre établi autour de la résidence. Progressivement, ils ont chacun pris une trajectoire différente et ont fini par cheminer dans tout l’espace. Leurs parcours, leurs traces étaient visibles sur les murs. J’ai dispersé de quoi les nourrir et ai mis des vaporisateurs d’eau à disposition du public qui a entrepris de les arroser le temps qu’a duré l’exposition… Je l’ai appelée Lubricated Walls.

Cette idée de sécheresse et d’hydratation, d’échanges de fluides entre divers protagonistes est très présente dans mon travail. La lubrification a pour but d’atténuer la friction dans le cheminement des corps. Je développe cette question entre les pièces, que ce soit dans la progression des mots vers l’autre, d’une phalène dans un marécage, d’un escargot dans une cave…

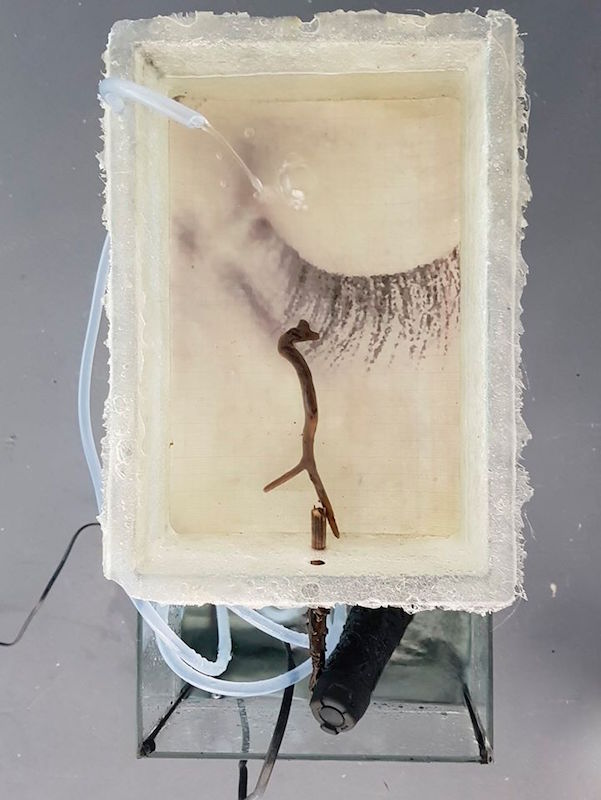

Justement, Variations on Sipping Blue3 se décline en plusieurs éléments épars qui se multiplient, comme ces portions d’un même torse moulé et disséminé à travers l’enceinte de l’installation. Deux d’entre eux sont tuyautés, reliés l’un à l’autre par un réservoir empli d’une solution liquide bleue qui s’est peu à peu évaporée au fil de l’exposition. Sur le mur, un écran où l’on distingue le même type de liquide affluer et se retirer, déposé dans le creux du diaphragme d’un corps bien en vie cette fois…

Ce creux que l’on voit en vidéo ou moulé, témoigne de l’emplacement du diaphragme. Je l’envisage comme une séparation et une respiration, mais aussi comme un nœud : le lieu où les émotions vont se déposer, se fixer… C’est aussi la membrane qui sépare le ventre du cerveau. Dans la vidéo, avec l’aide d’une paille, je fais couler et j’aspire le liquide sur la peau, au même rythme que le souffle de la personne. Sur l’un des moulages, on distingue le contour d’une main qui aurait touché cette zone diaphragmatique depuis l’intérieur…Il y a aussi un cristal, du liquide, une autre main, et tout cela passe par un « poumon » qui est en fait un corail que j’ai trouvé.

Avec cette installation, préalablement intitulée VoodooLove, j’accomplissais quelque chose comme un acte magique, un rituel, pour produire des actions sur la matière, actions qui vont agir ailleurs qu’en elle-même.

À propos des divers cheminements empruntés par tes pièces, pourrait-on dire qu’ils permettent de matérialiser et faire état de ce qu’est le vivant dans son ensemble ?

Oui, mais en réalité cela passe par le mouvement, car dès qu’il y a mouvement il y a du vivant. Dès que ça ne bouge plus, c’est la « stase ». Mais il s’avère que l’apparence peut porter à confusion. J’ai beaucoup pensé à cette idée de fixité ou de station, au fait d’être à l’arrêt, inerte… D’autant plus en m’intéressant aux marécages, qui semblent parfaitement incarner l’immobilité en fermentation. Cette latence n’est pourtant qu’une impression, car ce sont des espaces constitués d’une puissance biologique énorme, des foyers de vie et de biodiversité multiples, même s’ils ont une apparence mortifère à première vue. Lorsque l’on arrive au bord d’un marécage à l’aube ou dans la nuit, il y a cette brume par exemple, qui fait que l’on ne voit plus rien… Pourtant, tout est déjà là, c’est juste une façon de percevoir. C’est ce qui a suscité mon intérêt, la mise au point, le différentiel de vitesse entre surface et profondeur.

Mettre les pieds dans un marécage, c’est prendre le risque d’avancer en aveugle, sans savoir ce qu’il y a dans le sol, parfois avec l’impression que le fond est très proche, alors que d’autres fois on s’enfonce très loin dans la boue, ou bien malgré l’impression de profondeur la pierre est là, tout de suite sous la surface. Cela crée une forme de perméabilité entre les choses et les sens. Il me semble que c’est une représentation presque littérale de l’état que je traverse en tant qu’artiste, en tant que femme et en tant qu’humain aujourd’hui. Je dois tâtonner pour trouver le chemin, éviter les faux ciels, parfois fermer les yeux face à l’excès d’images qui me sont imposées au quotidien.

Avancer à tâtons… Est-ce une manière de se laisser aller dans le monde tout en le laissant advenir ? Comment transcrire cela dans l’espace ?

Pour revenir à l’exposition PHALÈNES, je veux jouer avec cet effet de latence, de lenteur et aussi d’agitation, par opposition. Le piège dans lequel le papillon se débat, le lit de l’insomniaque… Par exemple, pour rendre cet effet de perméabilité, je plonge partiellement l’exposition dans le noir. Puis, selon la quantité de lumière que l’exposition génère d’elle-même, le public aura peut-être à sa disposition des lampes torches. C’est un geste plutôt scénographique à proprement parler, qui permet de multiplier les points de vue potentiels.

Comment qualifier cette façon de rendre active la personne qui regarde, par rapport aux installations et quelle importance donnes-tu à l’action du spectateur, à son implication face aux œuvres dans l’espace de l’exposition ? Serait-ce lui proposer d’agir ?

Agir, oui… le spectateur agit toujours. Que cela passe par la pensée au moment où il faut créer un lien entre les pièces, ou bien établir une connexion entre soi et l’œuvre, qu’elle soit émotionnelle ou physique, peut importe. Parfois il est clair et simple d’établir du lien, parfois l’opération est moins évidente. En tout cas, il y a toujours une action de connexion à faire et surtout, je place presque toujours un élément relié au corps car chaque forme de connaissance passe par là. Il apparaît que ce rapport à l’apprentissage est, disons, un point d’accroche dans mon travail, comme la première pierre de l’édifice. Tout apprentissage passe par les sens, que ce soit l’ouïe, le toucher, la vue… tout ce que l’on qualifierait d’intellectuel ou même d’inconscient, ça ne peut pas exister sans l’expérience préalable qu’en a fait le corps.

Cela m’évoque les réflexions de Gilbert Simondon, dans son livre Imagination et invention4, il décrit comment se construit notre rapport à la perception, à l’image et à l’objet. Il montre en quoi il est nécessaire de penser l’expérience qui grandit dans sa dimension cyclique, en mouvement perpétuel.

Absolument, on essaie de créer de nouvelles formes d’apprentissage de l’espace, depuis une pluralité de connexions et de cheminements, on élargit la ligne d’horizon… Ces apprentissages nous amènent à repenser la pédagogie de l’expérience de façon plus ouverte et nous permettent d’appréhender la réalité en empruntant une autre voie. Il faut alors connecter les choses les unes avec les autres sans que cela soit forcément ni expliqué, ni logique, ou surtout univoque… Parfois ce sont des assignations purement intuitives, comme une résonnance. J’explore le champ sémantique des choses en développant des liens sous-jacents entre les différents éléments qui composent mes pièces, ça ne s’exprime d’ailleurs pas forcément au premier degré mais peut-être au dixième, à distance.

Il me semble que tes installations ne font ni état d’une hiérarchisation concurrentielle, ni d’un lien subordination entre les formes et des idées. Elles se connectent les unes avec les autres sur un plan horizontal tout en attestant une certaine verticalité, résultat d’une profondeur manifeste dans le rapport à la connaissance et à l’apprentissage.

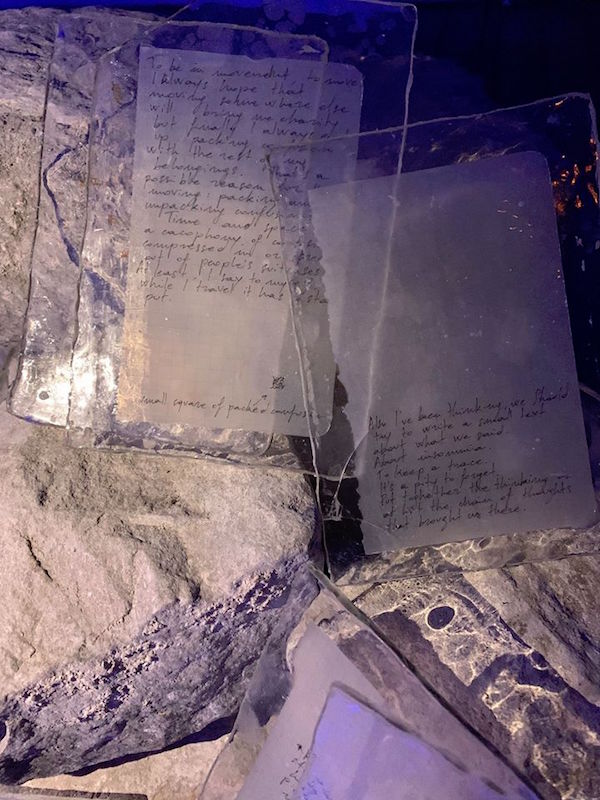

Tout à fait. On part de la surface pour aller toujours plus loin et explorer des strates de plus en plus profondes. Je dirais d’ailleurs que ça s’applique tout autant à l’écrit : j’écris beaucoup sur mon travail, je prends des notes par exemple, je m’envoie de longs sms et récolte des phrases… Tout ce que je collectionne et que je réserve dans l’atelier sert de source d’inspiration pour l’écriture et la conception des installations : des éléments de bricolage, des boulons, des vis, des accroches, j’ai une certaine obsession pour tout ce qui connecte… Les bouts de tuyaux, les robinets, toutes sortes d’objets manufacturés… Et de l’autre côté, des éléments naturels, des éponges, des pierres, des coraux, qui restent parfois des années à l’atelier avant d’être utilisés.

Le fait de connecter ces éléments manufacturés avec des formes organiques, est-ce une façon de produire du récit ?

Pour établir un parallèle avec l’écriture, je dirais que les matières synthétiques que j’utilise, plus largement tout ce qui est fabriqué par l’homme, prennent le rôle de la pensée et du verbe. Par ailleurs, les objets que j’invente ou que je trouve agissent comme un sujet. Le passage de l’un à l’autre crée une phrase inconsciente et intuitive, qui se déploie dans l’espace. La lecture du travail devient assez simple, si l’on pense les choses pour ce qu’elles sont sans se poser la question de ce qu’elles représentent.

Quel est le statut assigné à ces textes ?

Ce sont des fragments, une sorte de voix qui indique le parcours. Au bout d’un certain temps, je me suis aperçue qu’il y a sans cesse des allers-retours qui se font entre les mots et les pièces que je crée. Cela passe souvent par l’écriture d’un récit qui se place en amont de l’agencement définitif d’une installation ou lorsque je prépare une exposition. Ce récit un peu flou n’est pas exposé car je n’ai pas encore trouvé un système de monstration qui me satisfasse. En revanche, et même si je ne le montre que très peu, il existe en arrière plan du travail, il me guide.

Pour PHALÈNES j’ai commencé par écrire une histoire : deux personnes sur un radeau à la dérive, tentent de se repérer en pleine nuit grâce à d’autres sens que la vue. La peur, l’amour, la solitude, le jugement rentrent soudainement en jeu. L’exposition est constellée d’yeux en alerte qui cherchent la route à suivre, la mise au point, la lumière, la pièce manquante, une raison d’être…

S’agit-il de mettre en place un va-et-vient entre individuel et universel ?

C’est un aller-retour entre une intimité, issue d’expériences très personnelles que je n’essaie pas de mettre en scène, et le monde extérieur. Je crois profondément qu’il existe une intimité collective et ce que je crée est une base pour qu’elle se manifeste. Ce n’est donc pas qu’un simple aller-retour entre moi et l’œuvre, mais plutôt une manière d’aller vers l’autre, de créer un passage.

L’idée de passage depuis l’intime peut-elle alors venir polliniser l’expérience de l’autre selon toi ?

J’aime bien l’idée de pollinisation, des graines de pensée qui se déposent, en soulevant plus de question qu’elles n’apportent de réponses. J’ai longtemps cru que ne pas avoir de réponses était un échec, qu’il fallait montrer des résultats, c’est un héritage scolaire et académique dont je ne commence à me débarrasser que maintenant. Finalement, c’est le processus de recherche qui m’intéresse le plus, l’échec même, l’attente que quelque chose se passe, l’observation. Je trouve toujours l’arrière plan plus riche que le sujet encadré. Puisqu’il est privé d’intention, il existe comme il est.

Cette préoccupation me semble être corroborée par les sujets que tu abordes dans tes films. Comme si l’image en mouvement, et les récits qu’elle véhicule, devaient être mis en butée.

En effet, cela fait écho à certaines des vidéos que je montre dans l’exposition. Je suis partie en Inde dans le but de tourner un documentaire sur la Kathigai Deepam, une phénoménale cérémonie qui dure plusieurs jours, avec des centaines de personnes qui tournent en masse autour des temples et dont le point culminant est atteint en faisant l’ascension de la montagne sacrée pour y allumer un feu gigantesque. J’ai filmé ces gens pendant dix jours… J’ai eu accès au sommet de la montagne normalement réservée à un cercle restreint de fidèles. Il fallait marcher sous la pluie pendant des heures pour voir l’allumage du feu sacré ! Je l’ai vu et l’ai filmé, mais finalement tout ce que je montre dans mes vidéos ne sont que des effets collatéraux du voyage.

Il s’avère que la redescente s’est faite en marchant dans le noir, sans vraiment savoir où l’on était car il n’y a pas de chemins tracés, juste en suivant la lumière des téléphones portables et cette foule de gens dont je ne comprenais pas la langue. Pour finir, nous nous sommes trompés, nous étions partis du mauvais côté de la montagne, avec cette même passion qui ressemble à celle des phalènes… et comme nous ne savions plus comment revenir en arrière on a poursuivi la descente. À la fin c’est cette incursion dans la nuit que j’ai choisie de montrer.

Dans une de mes notes récentes, j’ai écrit : pay attention to the things that you think are important but you don’t know why. Et en bas de page, plus tard, j’ai ajouté : yet5.

Le feu, la nature, l’art, sont toujours des prétextes pour bouger, pour regarder, pour croire… Ils nous guident dans les moments où l’on se questionne en se disant : « où est-ce qu’on est ? », j’aime l’idée de mettre en scène cette question-là.

1 Titre intégral : PHALÈNES, If you’re a moth, better check twice to be sure that’s really the sky you’re looking at. Galerie du Crous, Paris. Du 20 au 29 février 2020.

2 Adopter c’est Adapter, du 13 au 20 juillet 2019 à La Maison d’en Bas, Cucuron.

3 Installation réalisée dans le cadre de l’exposition Felicità 18, Verrière des Beaux-Arts de Paris, 28 juin – 24 juillet 2018.

4 Imagination et invention (1965-1966), Éd. Presses Universitaires de France, 2014.

5 Prête attention à ces choses qui te semblent importantes que tu saches pourquoi. / Encore.