ÉRIC WATIER

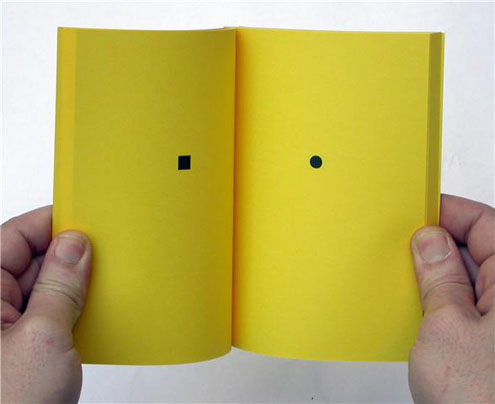

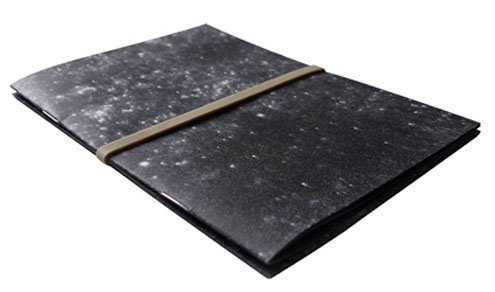

Éric Watier, Monotone press, 2013

Exposition Publication d’artistes, les Baux de Provence

Invitation Francine Zubeil

ENTRETIEN / Éric Watier

PAR ALEX CHEVALIER DANS LE CADRE DE « ENTRETIENS SUR L’ÉDITION »

Éric Watier est de ces artistes dont l’œuvre se construit autour d’objets imprimés, principalement photocopiés, ou téléchargeables. Actif depuis plus de 40 ans, l’artiste déploie un travail dans lequel textes, photographies, dessins et installations résultent d’un geste simple. Dans cet entretien, réalisé entre juillet et décembre 2022, nous revenons sur son parcours, l’importance de la question de l’économie, ainsi que de son approche des pratiques de l’édition.

Il y a quarante ans aujourd’hui tu produisais tes premières éditions. Comment en es-tu arrivé à développer ton travail sous cette forme ? Quel regard portes-tu sur toutes ces années ?

J’ai effectivement fait mes premières photocopies en 1981, et je suis assez vite passé à l’édition, mais il m’a fallu longtemps pour comprendre ce qui se jouait dans ce geste extrêmement simple qui consiste à poser une feuille (ou autre chose) sur la vitre d’un photocopieur et à appuyer sur le bouton.

Ce n’est que vers 1984 que je commence vraiment à participer au petit monde extrêmement vivant des fanzines, graphzines et autres « chain letters ». Les premiers acteurs de ce réseau que je rencontre sont Christophe Petchanatz, Éric Chabert, Didier Moulinier, et puis un peu plus tard Sébastien Morlighem.

Il me faudra dix années de plus pour me débarrasser de l’idée d’original.

Et il me faudra, je pense, encore un peu de temps pour me débarrasser de l’exposition. C’est vraiment une façon triste de montrer ce qu’on fait. Quand je parle d’exposition, je parle bien sûr de l’expo dans sa forme dominante : le white-cube et sa fatuité spectaculaire-marchande qui pervertit tout ce qui est à sa portée.

J’adorerais arriver à faire comme Jean-Baptiste Farkas et me passer totalement d’expositions. Remarque, il paraît que Filliou n’allait jamais voir d’expo, ça rassure. D’un autre côté, John Cage allait à tous les concerts possibles… Va comprendre. Mais on en reparlera peut-être tout-à-l’heure.

Quand je regarde les quarante ans passés, je ne peux que constater ma lenteur, mais malgré parfois des écarts, des digressions, des hapax, des doutes, des arrêts, je retiens aussi une certaine continuité. Je m’explique. Quand j’ai fait Photocopie pour Sébastien (avec Sébastien Morlighem) et un peu plus tard, avec le même, 1993, j’ai vraiment compris que la copie pouvait être radicalement autre chose qu’une reproduction fidèle de l’original, qu’elle pouvait être un nouvel objet qu’il fallait regarder comme un objet autonome. Comme si l’original n’existait pas. À partir du moment où l’on accepte justement cet écart par rapport à l’original, à partir du moment où l’on admet qu’une photocopie, parce qu’elle est de piètre qualité permet d’obtenir un objet très éloigné de son origine, alors on se libère vraiment de tout une lourdeur par rapport au leurre absolu de la reproduction. Benjamin l’a dit mieux que personne : avec la reproductibilité, l’authenticité est perdue. Et c’est tant mieux ! Qu’on se rassure, elle n’est pas détruite. On ne détruit pas la Joconde par ce qu’on en fait des calendriers ou des mugs… Elle n’est pas perdue du tout : elle n’est pas la copie.

Bref, tout le travail que je fais depuis trente ans vient de cette expérience de douze mois où j’ai vu chaque mois le bonheur qu’il y avait à triturer des dessins originaux pour obtenir des masters qui faisaient des photocopies plus intéressantes que les dessins originaux. Pas intéressantes par ce qu’elles reproduisaient les dessins, mais justement parce qu’en les reproduisant fort mal, elles me permettaient de créer autre chose.

La deuxième grande décision, ça a été la gratuité. Faire des copies et les envoyer par la poste c’était vraiment agréable et économique (et les timbres ne coûtaient pas ce qu’ils coûtent aujourd’hui), par contre les diffuser en librairie c’était vraiment une galère. Ce que je détestait par dessus tout, c’était les comptes d’apothicaires qu’il fallait tout le temps faire pour récupérer trois francs, six sous. Heureusement j’étais déjà familiarisé au troc avec les chain-letters et avec les autres trucs qu’on s’échangeait par la poste. Mais (je l’ai déjà raconté ailleurs) c’est surtout la réédition de Potlatch qui m’a convaincu que la gratuité était bien la solution. Pour diffuser, il suffisait d’envoyer 50 exemplaires de mes livres aux 50 personnes à qui j’avais envie de les envoyer. De toute façon je savais très bien que le travail que je faisais ne me permettrait jamais de gagner ma vie. Ça, ça a toujours été très clair.

Avec le temps, les 50 exemplaires du début (ça s’appelait Architectures remarquables) sont devenues 100, puis les ordinateurs portables et les imprimantes de bureau sont arrivés, puis les CD gravables, puis internet, les mails, les blogs, les sites, les réseaux… et nous en sommes là aujourd’hui, avec toujours cette même question : pourquoi c’est intéressant de ne pas avoir d’original ? Pourquoi c’est intéressant de copier, de multiplier ? Peut-être faudrait-il arrêter ? Peut-être faudrait-il être encore plus économes ? J’ai vraiment de gros problèmes avec cette question. Surtout pour les sites, les blogs, les réseaux (sans parler de la censure sur les réseau qui est encore un autre problème). Avec le papier c’est un peu différent, je sais qu’a priori un fanzine imprimé en 50 exemplaires n’aura jamais la puissance destructrice d’un Zukerberg, d’un Musk, d’un Pinault ou d’un Perrotin. On n’est pas à la même échelle. Heureusement, la micro-édition ça reste de l’artisanat, du circuit court, de la participation, etc. Bref, c’est toujours et encore aujourd’hui une authentique forme de résistance.

Lorsqu’il s’agit d’édition, la question de la monstration, et notamment de l’exposition est toujours complexe. Tu la montres généralement au cœur de dispositifs et installations spécifiques. Comment appréhendes-tu cet aspect du travail ? Et quelle place prend l’exposition dans ton travail ?

Vers 1994/1995 (je ne sais plus très bien) j’ai consciemment décidé de ne plus montrer d’originaux, mais de ne montrer que des copies.

La solution de la copie devrait régler d’elle-même le problème du livre exposé qu’on ne peut pas toucher. Si c’est une copie, c’est qu’à priori il y en a d’autres, et qu’en principe on doit pouvoir dans certains cas la réimprimer ou la refaire. Bref, ça n’est pas « fragile », ça n’est pas unique, et c’est donc assez absurde de ne pas pouvoir y toucher. Je sais très bien qu’une publication qui rentre dans une collection institutionnelle perd et gagne quelque chose de ce point de vue. D’un côté la publication est préservée et consultable (je pense à toutes les publications que n’importe qui peut venir voir au CDLA à Saint-Yrieix-la-perche, ou dans d’autres bibliothèques ou collections publiques) et d’un autre côté je sais que ces mêmes institutions, consciencieuses dans leur mission de conservation, rendront la manipulation impossible dans le cadre d’une exposition.

Le choix de la copie dans mon travail a évidemment des causes politiques et économiques. Imprimer (en photocopie) rendait possible une économie du multiple et de la disponibilité. Je l’ai déjà beaucoup raconté, mais dès que j’ai photocopié mes premiers livres et que j’ai commencé à les déposer chez des libraires plus que conciliants, ça m’a vraiment ennuyé. Je déteste faire de la comptabilité ! Alors le jour où j’ai découvert la revue Potlatch et leur mode de diffusion (une distribution gratuite, et un peu forcée sans doute, à une cinquantaine d’abonnés qui n’avaient rien demandé) j’ai balayé la question du prix et tout ce qui allait avec, c’est-à-dire (si j’en crois ce que dit Raoul Vaneigem) tout ce sur quoi repose le capitalisme bourgeois.

Tout ça pour dire que la question de l’économie a toujours été centrale, et que cette question est viscéralement liée à la question de l’exposition. La principale question (en dehors de enjeux de mise en espace qui me passionnent) c’est la question de la valeur et de l’économie spectaculaire-marchande créée par l’exposition elle-même. On le sait depuis au moins Brian O’Doherty, le rôle du white cube (qui reste le prototype absolu de l’exposition encore aujourd’hui) c’est de créer de la valeur. Tout le système de monstration depuis cinquante ans, de la galerie au musée en passant par le centre d’art, participe (plus ou moins volontairement) à la fabrication du prix de ce qui se montre. C’est pour cette raison que je n’ai pas pas voulu faire de la publication une activité annexe mais une activité exclusive. C’est pour ça aussi que j’insiste toujours pour qu’il n’y ait aucune différence matérielle entre ce que je peux montrer dans une exposition et ce qui est toujours disponible en tant qu’édition (voire en tant que fichier numérique à imprimer soi-même). Je ne fais pas de différence entre ce qui est potentiellement exposé et ce qu’on peut trouver chez son libraire ou dans une bibliothèque publique. C’est un fait qu’on ne peut que constater : à partir du moment où il y a une différence entre ce qui est exposé et ce qui est « édité », il y a un biais toujours en défaveur de la publication. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, le travail exposé passera toujours pour être LE travail original dont tout le reste n’est que pâle copie. Mais il faut bien avouer qu’il y a des années de culture du catalogue derrière ça…

En ce qui concerne mon propre travail, après 25 ans de tentatives tous azimuts pour court-circuiter la fabrication de la valeur par la rareté et par l’exposition, je dois bien admettre un certaine forme d’échec. L’exposition est plus que jamais une forme majeure de fabrication de la valeur.

Tu pourrais m’objecter qu’aujourd’hui il y a encore mieux avec les NFT, mais pour moi les NFT ne sont qu’une forme encore plus absurde de fabrication artificielle de la valeur par la fabrication hyper-artificielle de l’unicité absolue et infalsifiable de n’importe quoi (art ou pas art d’ailleurs). Les NFT c’est encore mieux que les objets d’art parce qu’on n’a même pas besoin de s’encombrer avec des objets pour spéculer dessus !

Quand on regarde ton travail, ton site prend une place prépondérante, il est en effet l’endroit où tout ton travail, ou en tous cas la majeure partie y est disponible en téléchargement, gratuitement. Quelle place occupe ton site au cœur de ton travail ?

En 2011, j’ai créé monotonepress.net avec Michel Martin pour la programmation et l’association Aperto pour la production, et j’avoue que malheureusement il est un peu en souffrance actuellement.

Ça faisait déjà plusieurs années que je voulais créer un site où tout ce que je fais pourrait être disponible gratuitement, mais je suis vraiment nul en informatique. J’adorerais programmer, mais je ne sais pas. Donc il a fallu attendre l’occasion. Elle a été double. D’une part, il y avait cette possibilité technique avec Michel et Aperto, et d’autre part, il y avait ce que je faisais à cette époque. J’avais beaucoup de problèmes avec la photographie. Chaque fois que je voulais faire une photographie, j’avais l’impression de faire une image. C’est-à-dire de refaire une photographie déjà faite mille fois par d’autres photographes avant moi. J’en étais arrivé à la conclusion que le problème c’était l’appareil (c’est aussi à ce moment là que les téléphones sont devenus des appareils photo). J’ai donc essayé de faire des photos avec mon scan et ça a marché ! J’ai adoré faire ça. J’en ai fait plein. Très vite. C’était très excitant. Certains amis ont vu ces « scanographies » et ont voulu en acheter. Alors le site est devenu une ruse pour qu’ils se débrouillent sans moi. Je leur ai dit d’aller sur le site, de télécharger et d’imprimer ce qu’ils voulaient, parce que moi ça ne m’intéressait pas de le faire.

L’autre utilisation que j’ai aussi tout de suite imaginé, c’est la possibilité pour moi d’utiliser le site pour monter des expositions n’importe où sans m’encombrer. Je déteste m’encombrer quand je voyage. Le site me permet donc d’aller n’importe où et d’imprimer ce dont j’ai besoin pour telle ou telle expo.

L’autre avantage que je vois au site c’est qu’il crée une économie parallèle. En fait, je suis pour une économie mixte qui mêlerait la gratuité et la libre circulation des contenus avec la possibilité d’une économie réelle pour les objets physiques, mais je n’ai jamais trouvé une galerie ou un marchand qui accepterait de jouer avec moi…

Aujourd’hui, pour la vitalité du site, c’est plus compliqué pour une raison bêtement technique. Depuis trois ans, je m’occupe d’un atelier de micro-édition à l’école d’architecture de Montpellier où on travaille avec une Riso®. Les fichiers que je fais pour imprimer en Riso® sont spécifiques à la machine et ils ne sont pas toujours compatibles avec des copieurs standards. Il faudrait refaire tous les fichiers pour les mettre sur monotonepress et pour qu’ils soient vraiment faciles à utiliser sur des copieurs ordinaires mais c’est trop de travail.

Tu travailles aussi de façon très indépendante. Je veux dire, de la conception à la réalisation, en passant par la distribution tu es impliqué dans chacun des aspects du travail éditorial. Est-ce une chose importante pour toi, en tant qu’artiste (et éditeur), de maitriser chaque maillon de la chaîne éditoriale ?

Au début pour les expos, j’ai fait comme tout le monde. J’ai commencé par travailler à Saint Raphaël, dans ce qu’on appelait un espace d’artiste au début des années 80. C’était un atelier collectif, avec une salle de cours à-côté. Aujourd’hui on dirait un artist-run space. On était très en relation avec des tas d’autres espaces un peu similaires en France et à l’étranger. C’était très alternatif. Il faut bien comprendre qu’à l’époque il n’y avait rien en région (à l’époque on disait en province). Les Frac n’existaient pas, il n’y avait pas de centre d’arts. Il y avait bien quelques musées qui montraient parfois de l’art contemporain, et quelques assos qui essayaient de faire quelque chose, deux ou trois galeries, mais c’est à peu près tout. Le marché de l’art était très embryonnaire par rapport à ce qu’il est devenu par la suite. Toujours est-il que bien qu’alternatif tout ce petit monde ne rêvait souvent que de vivre de la vente de son travail. Ça se comprend. Personne n’a envie de perdre du temps à faire des choses inintéressantes pour financer un travail passionnant mais pas du tout lucratif.

Ceux qui m’ont vraiment montré la voix de l’indépendance ce sont les fanzineux et les fanzineuses. Je ne dis pas « fanzineux » et « fanzineuse » de façon péjorative, j’utilise le mot par pure nostalgie… Tout ça pour dire que le fanzine, c’est déjà une longue histoire, et c’est une histoire d’indépendance. Dès le début. Et en ce qui me concerne, c’est avec les chain-letters et le bricolage de petites éditions avec des photocopieurs que j’ai appris à tout maîtriser de l’établissement du contenu, à sa diffusion et jusqu’à son économie.

Lorsque je suis parti de Saint Raphaël, vers 1983, je n’avais pas d’atelier (je n’en ai toujours pas), et il a fallu que je trouve une façon de fonctionner au quotidien. Ça tombait bien, je faisais déjà beaucoup de dessins (j’ai commencé avec le dessin et la bande dessinée). Ce qui est bien avec le dessin, c’est que tu n’as besoin de rien ou presque : un bout de papier, un crayon, ça suffit. Tu peux travailler partout, dans ta chambre, sur une table de cuisine, au bistrot, dans le train. Tout est bon. La micro-édition n’est que la suite logique de cette autonomie radicale du dessin. Tu as besoin d’à-peine plus : une photocopieuse.

L’autre avantage de l’auto-édition c’est que tu n’as besoin d’attendre qu’on te demande quelque chose, comme c’est le cas pour les expositions. Tu as envie de faire un livre, tu fais un livre. En plus j’adore tout faire dans la fabrication d’un livre : créer le contenu, faire la mise en page, imaginer le chemin de fer, le tester, tester les papiers, imprimer, plier, relier, rogner… À chaque étape il y a une décision qui dit dans quoi tu veux exposer. Parce que c’est bien de cela dont il s’agit. Publier c’est exactement comme faire une exposition, avec cet avantage que tu construis en même temps ton lieu d’exposition en façonnant ton livre. C’est tellement génial de pouvoir choisir entre un white-cube un peu cheap ou un garage pourri pour exposer ! Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas des livres…

Quel regard portes-tu sur les pratiques éditoriales actuelles ?

Je suis vraiment impressionné par tout ce qui se passe aujourd’hui. Même si tout le monde ne fait pas des livres, il y en a de plus en plus. Pour moi, le plus beau nom d’éditeur indépendant ça reste toujours Fais-Le Toi-Même Si T’es Pas Content. Je trouve que ça résume parfaitement l’état d’esprit de la micro-édition, et il y a des tas de raison de ne pas être content.

Je suis plus qu’heureux de voir tous les festivals, salons et autres réunions dédiées à la micro-édition : c’est vraiment important et il faudrait faire une cartographie ou un inventaire de tout ça, parce que c’est une vraie forme de lutte. Comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est un lieu possible pour la lutte, pour les luttes, pour toutes les luttes.

Il y a eu un creux de la micro-édition dans les années 90/2000 (ou alors c’est peut-être moi qui était absent), mais le développement des moyens d’impressions individuels (les micro-ordinateurs, les imprimantes personnelles…) ont permis le rebond du fanzine.

Après, tout s’est encore accéléré avec les réseaux sociaux. C’est allé très vite en fait. Nous sommes bien obligés d’admettre la puissance des réseaux : c’est à la fois extraordinaire et désespérant. Comme beaucoup de monde, je suis sur Instagram®. Il y a plein d’infos, j’ai croisé plein de monde, découvert des tas de démarches, mais qu’est-ce que c’est désespérant d’en passer par là : Facebook® et Instagram® c’est quand même l’horreur. C’est vraiment le summum du capitalisme spectaculaire-marchand, la censure en plus !

Aujourd’hui je rêve vraiment d’un développement de la micro-édition, avec en parallèle un développement de diffuseurs de proximité, le tout sans plateformes. Ou alors des plateformes réellement libres. Je suis tout à fait partant pour créer ce réseau avec qui voudra.